院長ブログ

歯科医師の使命61

今月3日に診療室のユニット(診療台)を1台新しいものに入れ替えました(写真)。今までのユニットは実に開業当時から使用していたものです(写真)。ですから37年間にもわたって皆様の診療のお役に立っていたはずです。当医院はこだわりの最新設備で質の高い治療を目指していますが、このような古い設備を使用しているのはかなり矛盾しているように感じられるかもしれません。しかし最新設備や機器とはいえ所詮は機械で日ごろのメインテナンスを怠れば、容易に故障や不具合が生じます。当医院では丁寧な治療を心がけていますので、おのずと機器の取り扱いも丁寧に行い日頃の管理はしっかり行っています。ですからメーカーさんも驚くほど長期間にわたり常に正常な働きをしてくれています。

そうはいってもいつかは故障時の部品の供給も滞り、ついには新しいユニットと交換することとなるわけです。それにしても37年間毎日一緒に診療をしてきた相棒ですので、いなくなるのはほんとに寂しい限りです。現在当医院のユニットは9台ですが、開業当時は4台でした。すでにそのうちの2台は新しいユニットと交換になっています。これほど愛着がわいてしまうならその4台に名前を付けておくべきだったよな、と後悔しています。名前ねえ…、松竹梅は3つしかなくランクがありますし、仁義礼智信はランクはありませんが5つです。帝釈天に仕えた四天王の名前もありますが、難しい!歌手で言えば陽水、達郎、佳祐、詠一とか、女性ならビリー、サラ、エラ、ヘレンとかありますが、これでは仕事に集中できません。好きな世界地図から大西洋、太平洋、インド洋、北極海では寒暖差がありすぎますね‥‥。

ちなみに今の診療室での呼び名は1番、2番、3番、‥‥9番、と呼んでいますが、今夜こんなネタで思案にはまるとは思いませんでした。

歯科医師の使命60

2月22日は盛岡市に行って、私の在籍した岩手医大歯学部の歯科補綴学第一講座の流れをくむ『有床義歯・口腔リハビリテーション学分野』の小林琢也教授が歯学部長に就任したことお祝いする「応援する会」に出席してきました(写真)。小林先生は出身講座の先輩の息子さんで、子供のころに初めて会ってやっぱり歯科医師になり私と同じ講座に入りました。その後、あっという間に教授となり補綴歯科学会でも演壇で座長をしているのを遠目に見ながらずいぶん出世したなあと思っていましたが、今回は歯学部長ですので感慨もひとしおです。

会場はメトロポリタンという盛岡駅にあるホテルで、参加者は講座のOBを中心に約80人が集まりました。講座の同門が集まるのはおそらく10年以上なかったので、たくさんの先輩、後輩と再会してかなり懐かしくて楽しい飲み会でした。もちろん盛岡に行くのも久しぶりだったのですが、学生時代メインだった建物やお店は一掃され、その時の面影はないようです。盛岡駅の周辺だけしか見れませんでしたが、出身の岩手医大も多くの部分が隣町へ移転してしまったので、当時栄えていた飲み屋街もすたれてしまったのでしょうかね(写真)。

2次会は焼鳥屋だったのですが、時代なのでしょうかなんと11時閉店でした。「いやあ、このまま帰って寝ろってか・・・。」と、全然酔わずにホテルに帰りたくなかったので、昔の学生時代に戻った気分で当時よく通った「バッファロー」というお店に行きました。ここはアメリカのウェスタン調の雰囲気のお店で、いまでこそカラオケが一般的ですが、当時はひとり用のステージとマイク、ギターがあってお客さんが弾き語りで歌えるお店でした。ところが何年か前にもらい火事で水をかぶってしまい、近所に移転することになりました。今回は移転して初めて行きましたが、ステージやギターは無くカラオケだけのお店になっていて、ちょっと寂しい気持ちでしたが難を逃れた当時の装飾品がたくさん残っていて安心しました(写真)。

帰りは歩きでしたがさすが2月の盛岡、昼は暖かったはずなのにだんだん吹雪いてくる中を、傘が無かったので白熊になりながらホテルに帰って冬眠しました。

今度はオリーブオイルで!?

オリーブオイルは結構使います。自分は地中海食が理想と考えてますので、その必須食品のオリーブオイルは大好きです。飽和脂肪酸を多く含む食用油などとは違い、中性脂肪やコルステロールにあまり影響しないようです。私の尊敬する元聖路加看護大学教授の故日野原重明先生は毎朝オリーブオイルを召し上がっていたそうなので、その頃からオリーブオイルを食べ始めました。ちょっと前に速水もこみちさんが自分の料理番組で料理にオリーブオイルをドバドバかけていました。いくら自分がオリーブオイルの会社を持っているからと言って食べ過ぎになるから良く無い、とネットで非難されていましたが、「別にいいんじゃね。」と思ってました。ただextra virgin oilとなると割と価格は高いので自分はそこまででは無いですが。

この日は例によって朝のカップスープにオリーブオイルをドバッと注ぎました。そしたら一旦オイルは全部沈みましたが、油ですので浮き上がってきたと思いきや、何と3つに分かれてミッキーのシルエットに!もったいないと思われますが、こういうときは一気に飲みマウス。

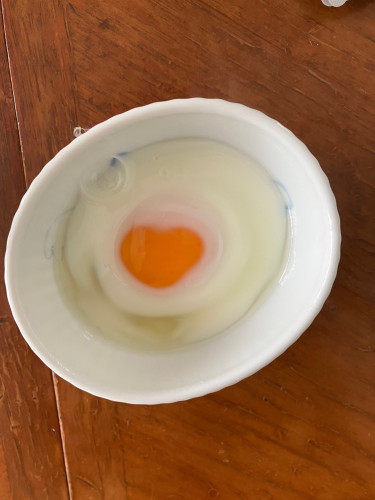

今度はタマゴで!?

以前バラエティ番組で卵を食べるときは「卵焼き派」か「目玉焼き派」かという話がありました。自分としては卵焼きは味付けの心配は無いけれど、目玉焼きはどんな調味料をかければいいか迷うので、「卵焼き派」かなあとずっと思っていました。その後、スーパーで何気なく見たタバスコのポップアップの、「朝の目玉焼きにはタバスコだけで・・・・」というフレーズが目に止まり、「ふーん、タバスコだけだったら辛いだろうに。」と思いつつも何度か食べるうちに目玉焼きがツボになってしまいました。ただ目玉焼きを作るにはフライパンが必要なので、実際には小さな器に入れて40秒レンチンしてやや半熟状態の目玉にしてタバスコをかけます。

この日はいつものように器に入れて作ってみたところ、なんと黄身が「ハート型」に!これまでいろんな食材で自然にできたハート型をブログにアップしてきましたが、今度は卵です。目玉焼きですので、器は目の形をした楕円形のものを使いますが、目がハート形になるのはアメリカのアニメによく出てきます。トムとジェリーのトムが好みの雌猫ちゃんに出会うと、いつもそうなってましたね。でもやっぱりタバスコは辛いです。大学生になって初めてタバスコを見たとき、「へー、こんな小瓶に入ったトマトケチャップがあるんだ。」と、そのままナポリタンにドバドバかけた辛い思い出があります。でも後日同じ店で同じようなことをしていたおじさんが、「何でケチャップがこんなに辛いんだ!」とお店の人にクレームつけてましたけど、「うんうん、わかるよその気持ち。」と優しい目でながめていました。あれは辛いので「束」で使うのではなく、「少し」で良いので、束少(たばすこ)なんでしょうね。

歯科医師の使命59

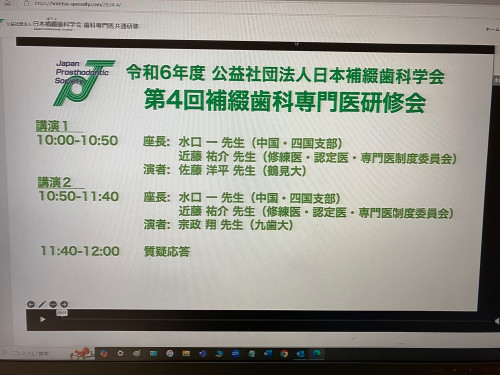

1月19日はWeb上で日本補綴歯科学会の専門医講習会を受講しました。私は同学会の専門医ですが、学会では歯科補綴学に関する一定の研修会を受講することが義務付けられています。

今回のテーマは、「オクルーザル・べニア」、「シングルリテーナー・ブリッジ」、「エンド・クラウン」という内容です。今の補綴学の趨勢はいかにして歯を削らず長持ちするきれいな歯をいれるか、ということで、当然今回もその主旨にのっとったものです。これらをわかりやすく説明すると、昔は銀歯をかぶせることが主流で、歯のまわりを丸々と削って帽子のようにかぶせていました。厚さも金属ですが2~3ミリになるのは普通でした。ところが「オクルーザル・べニア」はセラミックなどで作るので見た目もよく厚さは約1ミリ程度、接着するセメントを使用するので被覆する部分だけをなぞるように削るだけで済みます。

また、これまでは歯を失うとブリッジと言って、やはり両隣の歯を丸々削ってつないで歯をいれるやり方がメインでした。ところが「シングルリテーナー・ブリッジ」というのはどちらか片方の歯の表面を削りますが、薄く狭くするので歯の損傷が少なく、そこに貼り付けるように支えを接着し、歯の無いところに歯をいれるというものです。もっとも現在これは前歯がメインですが。

そして今の時代は見た目やアレルギー、金属代の高騰により脱金属化が進み、白いプラスチック素材で歯をいれる技術が進んできました。しかし奥歯でかぶせ物が薄くなりそうなときは、どうしても強度のある金属に頼らざるを得ません。しかし「エンド・クラウン」はもともと神経がなく削ってある歯の中に厚みを求めるやり方で、これも金属を使用せずに済むケースが多くなります。

このような手法は、日々の臨床ですぐにでも役に立つ内容ですが、かつて自分が大学で学生を指導していた内容とは全く異なり、あの時は「平安時代」だったんだなあ…、と実感しています。

ところで新しい知識や技術は大事ですが、相変わらず新しいカタカナの英単語ばかりでなじむのに時間がかかりそうです。今年も自分の「平安時代」を懐かしむべく、同日に行われた「大学入試共通テスト問題」を見てみましたが、毎年それはもう解く前に「問題」ではなく「解答」になっています。

今年の「国語」の問題中資料で、「外来語はそのまま使った方が良いか」というアンケートで「インフォームドコンセント(納得診療)」は日本語の方が良いが、「リハビリテーション」はそのままの方が良い、という結果が書いてありました。歯科では両方の単語を使いますが、こうなると患者様への説明は外来語か日本語か考えた方が良いということですかね。また国語の最後の問題で「論語」について漢学者の皆川淇園と田中履堂が、「学問は雑多な知識に惑わされないように、基軸となる要点を把握するべきだ。」、「多くの書物を乱読するよりも一冊の書物を隅々まで深く理解することが大切だ。」と論じています。しかし特に医療のような科学の場合は、新しい技術や知識に順応するためには多くの書物や文献を見る必要があるのではないか、と自分は相反する考えに到達しましたがいい勉強になった一日でした。