院長ブログ

謹賀新年

2021 Last week、White snow、White bear

タナからボタモチ 故障から温泉

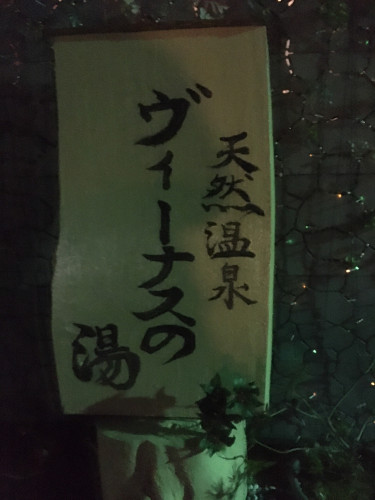

病院の居宅部分のボイラー(写真1)が度重なる震災と今年初めの厳寒、加えて経年劣化で調子が悪くなり入れ替えすることになりました。当然お風呂は入れませんので、仕事が終わってから車で登米市迫町の渡り鳥が見れる長沼のほとりにある温泉施設、「ビィーナスの湯」(写真2)に行ってきました。

学生時代の盛岡は周辺が山だらけでしたので、温泉はたくさんあり好きと言うわけでもないのに山奥まで出かけてしょっちゅうつかってました。また温泉といえばまだ3~4歳の時、祖父と祖母が温泉に湯治に行ったとき、そこへ遊びに行ったことがあります。その頃は幼かったので「湯治(とうじ)」と「障子(しょうじ)」の区別がつきませんでした。そのため湯治客が滞在する宿舎の中を見たとき、各部屋が障子で仕切られていたため、「やっぱり障子だ」と変に納得したのを覚えてます。

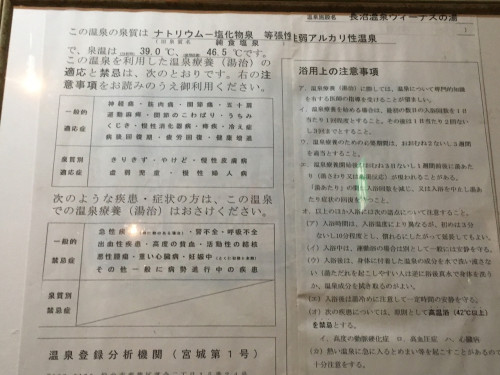

さて、盛岡のことを考えるとこんな平野で沼のそばの温泉だと不思議な感じがします。しかし人工温泉なのかと思えば、ちゃんと等張性弱アルカリ性温泉(写真3)でした。残念ながら夜なので長沼と飛ぶ鳥を見ながら入浴、と言うわけにはいきませんでしたが、温泉の建物を出ると夜で鳥目で見えないはずなのに沼の鳥たちが「ギャーギャー」とまるで飲み会やってるみたいな騒ぎ声が聞こえました。飲み会やってるなら、帰りは千鳥足でしょうね。

この日は「泡風呂」が気持ち良すぎて長湯してのぼせ寸前となってしまい、家に帰って「泡酒」で冷ましました。

光陰、yearの如し

歯科医師の使命㊹

水曜日は例年通り高橋ハートクリニックさんで何人かのスタッフとともにインフルエンザの予防接種に行ってきました。歯科医師の社会的な立場を考えますとこれらの予防接種は必須です。写真は今年のワクチンのパッケージです。

新型コロナウイルスの影響でインフルエンザの影がすっかり薄くなってしまいましたが、逆に昨年全然流行しなかったために、社会的免疫が得られていないので今年は大流行するのではないかという話も聞きます。しかしこれだけ新型コロナウイルスの感染対策をしているわけですから、予防接種をしてしまえばあまり心配してはいません。また今年のインフルエンザワクチンの供給量は例年より少ないのではないかとの憶測も流れてたみたいですが、厚労省の通達を見ますと、昨年は特に供給量が多かっただけで今年の供給量は例年並みらしいです。現在のところ日本は新型コロナウィルスの感染状況が落ち着いているようですが、欧米のような極端な感染対策(ロックダウンをしたかと思えば制限解除)ではなく、状況を見ながらの中間的な対策が良かったんだとか、日本のコロナウイルスは変異しそこなって自爆したんだともいわれてます。しかしどの専門家も、AIでさえ年末年始~来年1月には感染が再拡大するのではないか、といってますので絶対油断できませんね。